熊本城は、肥後藩主になった加藤清正が、七年もの歳月をかけて、

築城した鉄壁の守りを誇った大城郭である。

大坂城、名古屋城と並び、日本三名城に数えられており、

国の重要文化財に指定されているのが13件ある。

熊本地震とコロナ蔓延で、施設見学が中止されていたが、

一部だけという案内付きで、再開されたので、羽田から熊本へ飛んだ。

指定されたルートのみの見学だったので、不満は残るが、地震の爪跡を確認できたので、

よしとした。

熊本城は、熊本駅前から市電に乗り、花畑町か、熊本城・市役所前停車場で下車する。

熊本城・市役所前停車場で下車すると、目の前に熊本城の城壁が続いている。

近くに寄ると、坪井川の向うには、櫓と長塀 (土塀のある石垣) が連なっている。

右端にあるのは、竹之丸の平御櫓である。

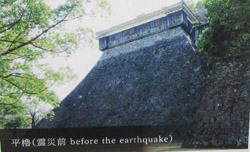

説明板

「 平櫓は、長塀の東端にあるが、

長塀の防御線を一段高いところから擁護する役割、

須戸口門から進入した敵を、東竹の丸との連携で挟み打ちにするための櫓である。

櫓に上る石段は、敵が須戸口門を突破した時、この石段を崩して侵入を防ぎ、

敵中で孤立した時も拠点として最後まで戦える櫓として造られたと考えられる。

平櫓は、江戸時代の寛永年間(1624〜1644)に建てられたが、

現在の建物は明治二年(1869)に再建されたものである。 」

道標の案内に従い、川辺の道を左に進むと、 右手に馬具櫓と長塀が大きく見えるところまできた。

「 馬具櫓は、江戸時代初期(慶長〜寛永年間) に建てられたと考えられる。 現在の建物は、平成二十六年(2014)に復元されたものである。 」

馬具櫓の手前の堀には御幸橋が架かっている。

その手前の小公園に、加藤清正の銅像がある。

被っている烏帽子は彼のトレンドマークである。

|

|

| ||

城内に入るには御幸橋を渡り、櫨方門からのルートと、 奥の頬当門(ほほあてごもん) からのルートがあるが、櫨方門へ向かう。

説明板「御幸橋」

「 明治二十六年(1892)、天皇の2度目の熊本行幸が決まると、

天皇の馬車が通れるように南坂の傾斜を穏やかにして、

坪井川の上流にあった下馬橋を直進できるように現在の位置に架け替えました。

当時、この橋は御下馬橋と名付けられていましたが、

間もなく天皇御幸を記念して御幸橋と呼ばれるようになりました。 」

橋を渡る時、馬具櫓を見ると、櫓を支える石垣が崩れたままになっていた。

地震の爪跡である。

直進は御幸坂、右に櫨方門(はぜかたもん)がある。

「 櫨方門は、加藤神社があったところの櫨方から、 ここに移設された、といわれる。 」

小生が櫨方門に入ろうとすると、進入禁止になっていた。

|

|

| ||

私が訪れたのは、熊本城の一部が公開された時で、指定されたルートと場所しか、 見ることはできなかった。

左手に、 桜の馬場 城彩苑 がある。

「 桜の馬場 城彩苑は、地域の食文化や歴史伝統を発信し、

お城と城下町の魅力を高める目的で、設置された観光施設である。

観光案内所があり、100名城のスタンプがあるというので、訪れたが、

無人で暗く、やっていなかった。

また、熊本城の資料も有料なものしかなく、

城のガイダンスのようなものはなかった。

食事処などの施設も平日でもあり、休店になっていて、人影はいなかった。 」

階段を上ると、「飯田丸五階櫓」 の説明板がある。

「 飯田丸一帯は、加藤清正の家臣で、 築城の名手といわれた、飯田覚兵衛(かくべい) が築いたと伝えられ、 その南西角に五階建てが建てられていました。 櫓は明治時代になると、軍によって撤去されましたが、 平成十七年(2005) に木造で復元しました。 平成二十八年(2016) の地震では、下部石垣が大きく崩落しましたが、角石のみで櫓を支え、 被災した人々に勇気を与えてくれました。 現在は、櫓・石垣共に解体されていますが、解体中に築城当時の石垣が確認されました。 」

道なりに進むと、 未申櫓(ひつじさるやぐら)の説明板があった。

「 未申櫓は、西出丸の南西角にある三階櫓です。 江戸時代には方角を干支の動物で表すことがあり、 南西を意味する「未申(ひつじさる)」の名が付いています。 櫓は明治時代に解体されましたが、平成15年(2003)に木造で復元しました。 堀で囲まれたこの一角には、役所機能が集められ、「奉行丸」 とも呼ばれています。 平成28年(2016) の地震では、石垣や塀がいたるところで崩れました。 」

未申櫓の左側の掘は薬研掘で、現在臨時の石置場になっていた。

説明板「薬研堀の石置場」

「 薬研堀には、これまで実施した頬当御門周辺、加藤神社、山崎口周辺、

二の丸御門跡の石垣回収工事で、回収された石材を保管しています。

手前に見えるのは築石(石垣表面の石)の背後に詰められているグリ石(裏込め石)で、

回収された場所ごとにまとめ、保管しています。 」

|

|

| ||

地震の前は、未申櫓から元太鼓櫓へ続く道が二の丸広場への通り道であったというが、 崩壊したため、通ることができないので、 薬研堀を越え、そのさきで右折して薬研掘を見ながらすすむ。

その先は二の丸駐車場で、お休み処があった。

「 今回公開されていたのは、 桜の馬場・城彩苑と、二の丸広場と、三の丸だけで、 桜馬場から二の丸広場は見学者通路のみ通行可能で、 その間は無料のシャトルバスも走っていた。 」

西大手門に向って進む。

西大手門の前と両側、そして裏、歩道以外は、緑のフェンスで囲まれていて、

立ち入り禁止地区になっていた。

説明板「西大手櫓門・元太鼓櫓」

「 熊本城では、西出丸に西・北・南3つの大手門を置き、 このうち城の玄関にあたる西大手櫓門は最大規模かつ最も格式の高い門でした。 明治時代に軍が取り壊した後、昭和の復元工事や平成の台風被害を経て、 平成15年(2003)に木造で復元しました。 元太鼓櫓も同時期に復元したものです。 平成28年(2016)の地震で、西大手櫓門・元太鼓櫓ともに石垣が崩落し、櫓が傾きました。 現在、建物と石垣は回収し、崩落防止の安全対策を行っています。 」

左に、 「加藤神社」 の矢印があるので、道に従い、進む。

右側の桜の間から、内掘越しに天守が見えた。

その先を見ると、石垣が崩落していているが、宇土櫓がある。

|

|

| ||

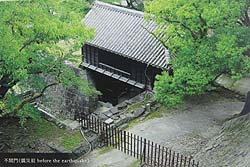

「西大手櫓門」 の写真が付いた、組あげた姿の石垣があった。

「元太鼓櫓(震災前)」 の写真がぶら下げられたテントがあり、

回収された石が置かれていた。

この一帯は回収された石材の保管所と、事務所になっていた。

見学通路を進むと、西の丸の突き当たりの左側に、戌亥櫓があった。

手前の石垣は崩れて、全体的に左に傾いていた。

「 戌亥櫓は、木造2重3階の隅櫓で、戌亥(北西)の方向に建っていることから、

その名で呼ばれている。

戌亥櫓から右に伸びる西出丸塀は、西大手門まで百五十七メートルあるが、

隅櫓から数十メートルが崩壊していた。 」

近くに、「西出丸」 の説明板があった。

説明板「西出丸」

「 本丸西側の守りを固めるため、西出丸が築かれました。

江戸時代後期の絵図によると、

西出丸には 「西御蔵」 と呼ばれる年貢米などを保管する蔵があり、

蔵の北側に、「御銀所」 という落札(各藩が独自に発行する紙幣)を管理する役所がありました。

また、北西隅には3階建ての戌亥櫓がありました。

明治時代には、櫓は解体されましたが、平成15年(2003)木造で復元しました。 」

その前を右に曲がると橋がある。

橋を渡ると、「清正公」 の青い幟が多く祀られている、

大きなな樹木の下に、「櫨方会所跡」 の説明板がある。

「 現在、加藤神社があるところは、江戸時代後半、「櫨方会所」 という、 ろうそくの原料となるハゼの栽培を管理する役所がありました。 東隅には、 櫨方三階櫓があり、西側には櫨方門がありました。 昭和35年(1960)、 加藤神社の現在地への移築に伴い、 櫨方門は竹の丸へ移設し、 料金所として使用しました。 」

|

|

| ||

その先に、加藤神社の鳥居があり、奥に社殿がある。

「加藤神社御由来」

「 御祭神は加藤清正公 陪神は大木兼能公と韓人金宦公

加藤神社の始まりは、 慶応四年に、 熊本藩主細川韻邦公の弟、長岡護美公の建議により、

明治元年 朝廷より神祭仰せ出され、 浄池廟を新道儀式にて守護する。

明治四年に熊本城内で、 神宇を創建し、 錦山神社と公称する。

明治五年に、大木兼能公と韓人金宦公を合祀する。

陸軍の熊本鎮台が城に置かれたことにより、 明治七年に市内京町台に改築遷座された。

明治十年の西南戦争で、 社域は戦場になり、焼失。 ご神体は逃れて無事。

明治十九年社殿再建なる。

昭和三十七年 永年の熊本城内遷座の願いが叶い、現在地に遷座する。 」

加藤神社の境内からは、本丸の建物がよく見えた。

手前に見える建物は宇土櫓で、奥にあるのは大天守と小天守である。

熊本城では、最高所にある本丸に、大天守や小天守を建て、各曲輪には宇土櫓をはじめ、

三重天守に匹敵する五階櫓を五基も建て並べられた。

説明板 「宇土櫓」 国指定重要文化財

「 三の天守といわれる 宇土櫓 (うどやぐら) は、地上五階、地下一階、

建物の高さは19m、土台石垣の高さは21m以上と大天守に次ぐ大きさです。

西南戦争直前に、大小天守は炎上しましたが、宇土櫓は焼けずに残りました。

熊本城では、江戸時代から残る唯一の五階櫓です。

平成28年(2016) の地震では、南に続く続き櫓が倒壊し、 五階櫓の漆喰壁・床などが破損しました。

土台石垣も大きく膨らんだ箇所があります。 」

地震前の写真が付いていた。

比較すると、宇土櫓の右側に延びていた続き櫓がないことに気が付いた。

宇土櫓の右(南)側に、二階建ての隅櫓と平櫓から構成される続櫓が繋がっていたのだが、

それが崩れて石垣や石材が下に流れている。

なお、深い堀側の石垣の高さは二十メートル程あるという。

加藤神社の社殿近くから見ると、堀の奥に、小天守とが大天守がよく見えた。

説明板「天守閣」

「 大天守内部は地上六階地下一階の建物です。

明治10年(1867) 西南戦争直前に焼失し、 現在の天守は、

昭和35年(1860)に、古写真などを基に再建されたものです。

白漆喰と黒い下見板の調和が力強く、大天守の出窓には、「唐破風」 という曲線の装飾、

下の階には、「千鳥破風」 という反りが美しい装飾も施されいます。

現在も 「熊本の誇り」 といえる建物です。 」

大天守は、天守台(石垣)よりも木造部分の一階の方は広い、

「張出造り(はりだしつくり)」 という手法で造られている。

小天守は、大きな櫓(建物)の上に小さな望楼がちょこと乗っているような独特のデザインである。

これまで訪れた他の城の天守とは違っていたのに驚いた。

|

|

| ||

加藤神社には、加藤清正の重臣・大木氏の家にあった、という、 大手水鉢と、 秀吉が起した文禄の役で持ち帰った太鼓橋 (出世橋) が置かれていた。

加藤神社の左側にある、北大手櫓門石垣は、 モルタルで完全に覆われて、安全対策が行われていた。

説明板「北大手櫓門跡の石垣の工事」

「 江戸時代、本丸に入る三つの大手門のうち、

この石垣の上には、北大手門と呼ばれる櫓門がありました。

平成28年(2016) の地震により、この道沿いの石垣は崩落こそ免れましたが、

亀裂が入り大きく膨らむなどの被害がありました。

二次崩壊を防ぐためにネットを張り、大型土のうを積んで、

応急的な安全対策を施しています。 」

北大手門跡を出ると、正面に堅物台樹木園がある。

北大手門跡からの見学者通路との合流点に、「堅物櫓」 の説明板がある。

説明板 「特別史跡熊本城跡 堅物櫓」

「 堅物台樹木園の北側には、国の重要文化財に指定されている堅物櫓があります。

江戸時代には豊前街道・豊後街道脇に位置しており、北の守りを固めていました。

平成28年熊本地震で外壁が破損し、建物本体が傾きました。

平成31年(2019)3月に建物解体が終了し、解体した部材は格納庫で復旧まで保管しています。 」

左手の空堀の先には戌亥櫓があった。

支える石垣が崩れ、石落しの下の石でかろうじて建っている、という感じである。

説明板 「戌亥櫓(いぬいやぐら)」

「 戌亥櫓の構造は、未申櫓と同一で、同時期に建設されたものと思われる。

鎮西鎮台が城内に入った後、司令であった桐野利秋の指示により、

西出丸は石垣ごとに取り壊され、未申櫓も破却された。

平成十五年(2003)に木造で再建された。 」

|

|

| ||

その先は二の丸跡で、時習館跡であるが、二の丸方面には行かず、引き返す。

堅物台樹木園の右側には棒庵坂がある。

下っていくと、「棒庵坂」 の説明板があった。

説明板「棒庵坂」

「 棒庵坂の名前は、この坂の下に下津棒庵の屋敷があったことに由来します。

下津棒庵はもともと京都の公家・久我氏の出身で、加藤家・細川家に仕えました。

棒庵坂は、千葉城方面から北大手門へ登る重要な場所で、

江戸時代には坂の途中に門と番所が置かれ、

また、坂の南北には櫓が配置されて、厳重に守りを固めていました。 )

説明板の奥にあった櫓跡の石垣には、かっては、櫨方三階櫓が建っていた。

「 櫨方三階櫓は、西出丸北東西隅にあった櫓で、

西出丸の他の三櫓と違い、L字型の櫓を中心に望楼を乗せた形状になっていた。

細川藩時代に、加藤神社の所に櫨方会所が置かれたことにその名称の由来がある。

西南戦争前に、この地に布陣した鎮台により、破却された。 」

坂を下って先の正面にあるのはKKRホテル。

ここは右折して、城に沿って歩く。

石垣は左にずーと続いているが、上には白いシートがあり、雨から守っているようである。

位置的には加藤神社の裏側である。

その先は本丸との境の唐堀があったところで、

その前の空地も、以前には建物が建っていたのだろうと思った。

その先に、鉄骨を組んだ足場があり、

塀には 「熊本城平櫓の石垣解体工事を行っています。」 の看板が貼られていた。

「平櫓・不開門(あかずもん)」の説明板があった。

「 平櫓(ひらやぐら)は、天守を守る一階建ての櫓で、

石落しの防御機能を備えています。

高さ18mの石垣上に建ち、石垣の東脇を通る坂道は不開門に通じています。

不開門は熊本城で唯一現存する櫓門で、平時は開かれなかったと伝えられています。

平成28年(2116)の地震により、平櫓の土台石垣が大きく膨らみ、

地盤沈下により建物も損傷しました。

不開門は櫓部分が倒壊し、周囲の石垣も崩落しました。 」

|

|

| ||

「平櫓・不開門(あかずもん)」の説明板には、地震前の写真があった。

それには、被災前の平櫓と石垣と、被災前の不開門の様子が写っていた。

その先の北十八間櫓は建物はなく、石垣は崩れ、土が剥き出しになっていて、痛々しい。

「北十八間櫓」の説明板があった。

説明板「北十八間櫓」

「 北十八間櫓は、高さ約20mの石垣の上に建つ、全長約40mの一階建ての櫓(多聞櫓)です。

かぎ状に折れた形をしていて、南側は東十八間櫓に接続しています。

江戸時代から数回の修復を経て受け継がれた重要文化財建造物です。

平成28年(2016) の地震によって、櫓と土台の石垣が崩落しました。

倒壊した櫓の部材と崩落石材を回収し、修復に備えて修理・保管しています。 」

|

|

| ||

道の左側にある変わった外壁の建物は、熊本美術館である。

道はここで右に大きくカーブする。

道を道なりに右にカーブしながら進むと、左側に駐車場がある。

地震前は、この奥の櫓台之上に東十八間櫓が乗っていた。

それを示すのは、

駐車場にある、「東十八間櫓」 の説明板と、それに付けられた、震災前の写真である。

説明板「東十八間櫓」

「 東十八間櫓は高さ約20mの石垣の上に建つ長さ約34mの一階建ての櫓で、

北側は北十八間櫓と接続しています。

江戸時代から数回の修復を経て受け継がれた重要文化財建造物です。

平成28年(2016)の地震によって櫓と土台の石垣が崩落し、神社建物を倒壊させました。

回収された櫓の部材と約1900個の崩落石材は、修復に備えて修理・保管しています。 」

|

|

| ||

駐車場の入口にあるのは、熊本大神宮の鳥居である。

隣にあるのは熊本城稲荷神社で、熊本大神宮と違い、きらびやか社殿が並ぶ。

「 熊本城稲荷神社は、天正十六年(1588)、加藤清正が肥後国に入国するに当り、 居城となる熊本城の守護神として稲荷神を勧請したことに始まる。 以後、生活の守護神として熊本の人達の崇敬を集めている。 」

熊本大神宮はそれに対し、歴史は浅い。

「 熊本大神宮は、明治に創建された、

天照皇大神・豊受大神を主祭神とする神社である。

明治九年に、伊勢神宮の神霊を勧請し、ここに創建し、当時は神宮教院熊本本部と称していた。

明治十年の西南の役で熊本城が炎上し、類燃したため、市内の手取町に社殿を建て移転。

大正十五年に現在地に神殿、拝殿、参集所などを建てて、翌昭和二年に現在地に遷座した。

熊本地震で、東十八間櫓と北十八間櫓が倒壊した際、

神社の建物の屋根を突き破る被害があった、という。 」

先に進むと、右奥に、須戸口門と平御櫓がある。

「 須戸口門は、熊本城の南東に位置し、竹の丸の東の虎口である。

門構えが柵のようにすき間を開けてつくられたため、須戸口門と呼ばれた。

この虎口は戦闘用に作られたので、平時は出入りすることはなかった。

平御櫓は、長塀の防御線を一段高い位置から擁護する役割や、

須戸口門から侵入する敵を、東竹の丸と連携して挟み打ちにするための櫓であった。

櫓に登る石段は、敵が須戸口門を突破した時に、この石段を崩して侵入を防ぎ、

敵中で孤立した拠点として最後まで戦うために作られた櫓である。 」

|

|

| ||

「九州の電気事業発祥の地」の説明板が立っていた。

「 明治二十二年(1889)に、 九州で最初に電気事業を開始した熊本電燈株式会社は、 この場所に石炭火力発電所を建て、九州の電力事業の草分けとなった。 現在の九州電力株式会社のルーツの一つである。 」

須戸口門の手前に係員がいて、入城できないことを告げられた。

車道に戻り、進むと、右側の石垣の上に平御櫓があり、その先に長塀が続くのを見た。

以上で、熊本城での見学は終了。

食事をするため、ホテル熊本キャッスルに向う。

熊本城の一本右側の道を上り、到着した。

最上階のレストランで、昼食のおすすめメニューからカレーを頼んだ。

窓越しに熊本城が見え、本丸御殿と天守の姿を確認でき、満足した。

これで熊本城の探訪は終了である。

|

|

| ||

熊本城へは、JR鹿児島本線・九州新幹線熊本駅から熊本市電で、 約10分「熊本城前」下車、徒歩約10分

訪問日 令和三年(2021)八月二十六日(木)