道後温泉は、三千年の歴史を持ち、日本三古湯の一つである。

聖徳太子の他、景行天皇・神功皇后・天智天皇・天武天皇などの多くの皇族が行幸した。

十四世紀には、河野氏がこの一帯を支配し、湯築城を本拠地とする。

明治二十七年(1894)、道後温泉本館が落成し、松山中学の英語教師として赴任していた、

夏目漱石も湯に浸かっている。

松山駅前から、路面電車に乗り、道後温泉駅で下車する。

駅前に、「放生園」という小公園がある。

説明板 放生園」

「 建武年間(1334〜1336)に、伊佐爾波神社が、現在のところに移されたとき、

境内の御手洗川の引水をたたえて、池がつくられました。

この池は、放生池といい、聖浄の地とされましたが、現在は埋められて、

この公園となっています。

一羽の傷ついた白鷺が湧き出る湯で、傷をいやしたのが、

道後温泉の始まりだという伝説に基づく、足跡の残った 「鷺石」 や、

明治24年から昭和29年に使用された 「湯釜」などがあります。 」

柳原極堂の 「 春風や ふね伊豫に寄りて 道後の湯 」 の句碑が建っている。

説明板

「 明治30年(1889)4月3日 松山結社、

松風会例会の席題吟 「名所読みこみ」 の句です。

「ふねいよによりて」 という、中七の字余りが、いかにも、伊予の松山らしい、

ゆったりとした、風土の味を出しています。

今もつづく 俳誌「ホトトギス」は、明治30年 松山で極堂が創刊しました。

彼は、終生、正岡子規と顕彰に努め、初の愛媛県民賞を受け、また、

松山市名誉市民の第1号となりました。 」

(注) 現在は、足湯ができ、湯釜を取り囲む形で、ベンチが作られ、腰を下ろして、

足を湯に漬けて、疲れをとることができる。

駅前広場には、夜間、坊っちゃん列車と客車が留め置かれ、ライトアップされている。

|

|

| ||

道後温泉駅舎の前に 坊っちゃんからくり時計がある。

駅前から、温泉本館まで、L字型に道後商店街があり、土産物屋や飲食店などが、 軒を連ねている。

道の先にあるのが、道後温泉本館である。

「

道後温泉は日本最古の温泉として、三千年の歴史を誇り、、

皇族や貴族などの来訪も多く、聖徳太子も今から千四百年前に訪れたといわれる温泉地である。

その温泉を象徴するのが道後温泉本館である。

道後温泉本館は、三階建ての木造建築で、 神の湯本館棟は、明治二十七年(1894)に建てられ、

平成六年、 国の重要文化財に指定を受けた。

平成三十一年(2019) から令和六年(2024)十二月まで、本館の保存修理が行われている。 」

|

|

| ||

昼間、道後温泉本館には、旅館の浴衣を着た御婦人達が、切符売り場の前でたむろしていた。

ホテルや旅館に、道後温泉本館と同じ湯が供給されているのであるが、

道後へ来る目的が、道後温泉本館の湯に浸かることなので、昼も夜も観光客で混んでいる。

そういうことから、私は朝六時開門と同時に利用するため旅館を出たが、 すでに切符売り場前には、多くの人が一番風呂を目指して集まっていた。

「 道後温泉本館は、松山市が運営する公衆浴場という、位置付けになっている。

風呂場は神の湯と、霊の湯があり、神の湯は、入浴のみと、二階席があり、

二階席は、貸浴衣、お茶、せんべい付、霊の湯は二階席と三階個室があり、

二階席は貸タオル・浴衣・御茶・せんべい付、

三階個室はタオル・浴衣・御茶・坊っちゃん団子付きで、貴賓室の又新殿の観覧ができる。 」

私は、神の湯二階席を選択し、券を購入した。

待つことしばし。 門が開いてどっと入った人はほどんどが神の湯のみの利用で、休憩室利用は3組のみであった。

ほとんどが、地元の人達で、朝湯に入りにきたようである。

係りに券を渡すと、二階に案内された。

籠に衣類を置き、浴衣に着替えて、一階の神の湯に下りていった。

ロッカーに浴衣を入れ、裸で風呂場に行く。 二部屋あったので、左に入った。

横に広い楕円形の大きな湯船で、真ん中に筒状の湯口がある。 刻まれている文字は?

左側の洗い場に丸い円が描かれている。 なにかなあと説明を読んだら、

道後温泉の第1号の源泉跡とあった。

ここから、三千年前に道後温泉が始まったという痕跡である。

身体を流し、湯船につかるころには入浴客は減ってきた。

地元の人は家の風呂感覚でさっと入り引揚げていく。

今度は、右側の部屋に入った。 こちらの風呂もまったく同じ設計だった。

今度は、少し入しの間で、お湯から出て、二階に戻った。

籠の前には茶托と2枚のせんべいが置かれていた。

着替えが終わると、若い娘が御茶を運んできた。

せんべいをほほばりながら、御茶を飲んだ。 湯上り一杯はうまかった。

神の湯二階席は五十五畳の大広間というばか大きいものだが、

昼には入れないほどの客がくるという。

この時間は、私以外には岡山から来たというカップル1組だけだった。

彼らに記念写真を撮ってやり、雑談をして、本館を後にした。

出発前のあわただしい時間であったが、入ってよかったと思える温泉であった。

|

|

| ||

道後温泉の公共浴場は他にもある、椿湯である。

宿泊したホテルから近かったので、夕食後、少し休憩し、風呂へ出かけた。

「 温泉本館の北から、東にかけて、ホテルや旅館街になっている。

高度成長期に造られたのが多く、規模の大きいものが多い。

最初は駅前の道後商店街の中に、旅館があったのだが、小規模なため、廃業して、

お土産屋などに転換したという。 」

ホテルを出て、道後商店街の道に入ると、「一六タルト」 の大きな看板を掲げている店 や、飲食店などが営業していた。

椿湯は、L字型の通りの角にある。

温泉本館と同様、共同浴場であるが、料金が温泉本館より安く、

地元の人の利用が多い。

「 昭和二十八年の松山国体開催を期に、

道後温泉本館の姉妹湯として開設されたという歴史を持つ。

昭和五十九年に改造し、現在の白壁の土蔵風な建物になったが、

壁面に 「椿の湯」 の文字と、窓から湯と椿が流れ落ちる 「からくり絵」

が描かれている。

本館が観光名所として賑わうのに対し、こちらは地元住民の利用が主であり、

休憩室もなく利用できるのも一時間と制限がある。

さっそく、温泉に入る。 湯船は本館とほぼ同じレイアウトである。

横に細長い楕円形で、花こう岩で造られていて、中央に丸い筒状の湯口があった。

筒の周りに文字が刻まれているが、これは湯船毎に違う。

そこから注ぎ込まれる湯は温度調整された湯で、やや熱めだった。 」

椿の湯の中庭には、第七号源泉がある。、

説明文

「

道後温泉には二十八本の源泉があり、その内、十七本の源泉が汲み上げ可能な源泉として、

入浴されるお客様のために毎日汲み上げています。

これらの源泉は、温度も湧出量もすべて異なり、最も温度の低い源泉は20℃程度、

最も高温の源泉は55℃程度です。 また、各源泉から地中に埋設した送湯管で、

4ヶ所の分湯場に集めたお湯を、道後温泉本館・椿の湯をはじめ、

周辺のホテル・旅館へ配湯しています。」

かっては源泉の湯をそのまま流していたが、公衆浴場法適用なので、現在は塩素消毒が

施されている。

説明文に、「 塩素消毒が行われているので飲めないが、

温泉成分に変化がないことは公共機関の御墨付きをいただいてある。 」とある。

以上のことを差し引いても、 良い湯質と湯加減で大変満足した。

椿の湯は、その後の改修で、湯槽の深さが浅くなったらしい。

|

|

| ||

椿湯の建物の脇に、聖徳太子碑が建っている。

説明板 「聖徳太子碑」

「 この碑は、法興六年(596)十月、 道後温泉を訪れた、聖徳太子が高麗の僧。恵慈と、

大和の豪族・葛城臣を従え、伊予の温泉に遊んだときに、太子は霊妙な温泉に深く感動し、

漢文体の文章をつくり、湯の岡のかたわらに建てられたと言われている。

この道後温泉碑は、伊予風土記逸文のなかに載せられ、 わが国最古の金石文の一つとして、

非常に重要視され、好者により、古くから探索をされているが、

今でも、その碑は発見されていない。 」/p>

温泉本館の南方に、正岡子規を紹介する、松山市立子規記念博物館がある。

松山市は、色々な処に、有名人の句碑を設置していて、 「俳句の里 道後コース ○番」

というように、表示している。

小林一茶の 「 寝ころんで 蝶泊まらせる 外湯哉 」 という、句碑があった。

説明板

「 一茶は、その師・竹阿の旅日記 「其日ぐさ」 の跡をたどり、

寛政七年(1795) 讃岐から松山に入り、 師の友人・栗田あき堂の二畳庵を訪ね、 二月一日に

道後を訪れて、 この句を詠んだ。

江戸古図(1813)によると、 本湯の西の外れに、長円形の池があり、 「乞食牛馬入込」 とある。 いいお湯ではなかったらしい。 」

|

|

| ||

その先は道後公園で、正岡子規の句碑があった。

「 足なへの 病いゆとふ伊豫の陽に 飛びても行かな 鷺にあらませば 子規 」

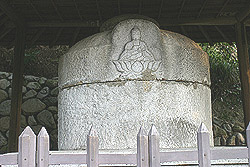

子規記念博物館の先には湯釜地蔵が祀られている。

説明板「道後村めぐり 湯釜地蔵 第十三番」

「 湯釜は温泉の湯出口で、石造りの円筒である。

この湯釜は日本最古で、現在の本館が建つまで、前の温泉場で、使われていた。

湯釜を温泉の守護仏として祀り、

毎年 湯釜薬師祭が行われる。 」

お堂の中に湯釜があった。

説明板「石造 湯釜 一基」

「 湯釜は、浴槽内の温泉の湯出口に設置するもので、

これは現在の道後温泉本館ができた明治二十七年(1894)まで使用されていたものである。

直径百六十六.七七センチ・メートル、高さ一五七.六センチ・メートル、花崗岩製である。

奈良時代の天平勝宝年間(749〜757) につくられたと伝えられる。

湯釜上部に置かれた宝珠の 「南無阿弥陀仏」 の 六字名号は、河野通有の依頼により、

一遍上人が刻んだものといわれている。

湯釜本体に刻まれた温泉の効験に関する文は、 天徳寺の徳応禅師の撰文になるもので、

享禄四(1531)年、 河野通直が石工を尾道から招いて刻ませたものである。 」

近くに、正岡子規と夏目漱石の句が刻まれた石碑があった。

|

|

| ||

その南一帯にあるのは、道後公園で、かっては動物園があったが、 今は湯築城公園になっている。

「 公園は湯築城だったところを公園にしたので、大変広い。

地形は直径約三百五十メートルのほぼ円形で、

中央部にある見晴らし台の丘陵は、三十一メートルの高さである。

公園の道は、湯築城の外堀に囲まれ、丘陵部を取り巻くように内掘が巡っている。

江戸時代の絵図から東側が大手、西側が搦手と考えられる。

南側の動物園跡地を発掘調査したところ、

上級武士の居住地の遺構が見つかったという。

湯築城跡は、 明治二十一年(1888)に、 県立道後公園として整備され、

平成十四年(2002)に、 国の史跡に指定された。 」

訪れた時は梅の季節で賑わっていた。

紅白の梅が咲いている後ろに、石垣があったが、これは丘陵部の石垣である。

「 湯築城は二重の堀と土塁を巡らせ、

その中に居住空間を持つ先駆的平山城の形態をなすものであった。

南北朝時代の始め(十四世紀前半)、河野通盛によって築かれたといわれ、

中世伊予国の守護・河野氏の居城として、約二百五十年間存続した。

戦国時代の天文四年(1535)、 河野通直が湯付堀を築造し、

二重の堀を巡らしより堅固な城になった。

天正十三年(1585)、 羽柴秀吉の命を受けた小早川隆景に、 湯築城を包囲され、

最後の当主・通直 は降伏し、

四百年の長きにわたる河野氏の伊予支配に、終止符が打たれた。

福島正則が城主となるが、 天正十五年(1587) に、 国分山城に居城を移したため、

湯築城は廃城となった。 」

内掘には橋が架けられ、見晴らし台に行けるようになっていた。

|

|

| ||

道後温泉へは、 JR予讃線松山駅から市内電車 「道後温泉行き」 で20分、公園前駅下車、 徒歩すぐ

旅をした日 平成十七年(2005)三月九日〜十日